ブログ管理者アッキーです。訪問ありがとうございます\(^o^)/

JRE BANK優待割引券で特急鎌倉号を利用して鎌倉に行ってきました。優待割引券は乗車券と特急券が4割引になる割引券です。遠距離で使えば割引額が高くなりお得感がありますが、近場での在来線特急列車を使った日帰りでも、割安感がある旅行ができました。JRE BANK優待割引券を使用した特急鎌倉号の紹介や古都鎌倉歩きの情景など画像を交えてお伝えします。

鎌倉観光の公式サイトです🔽

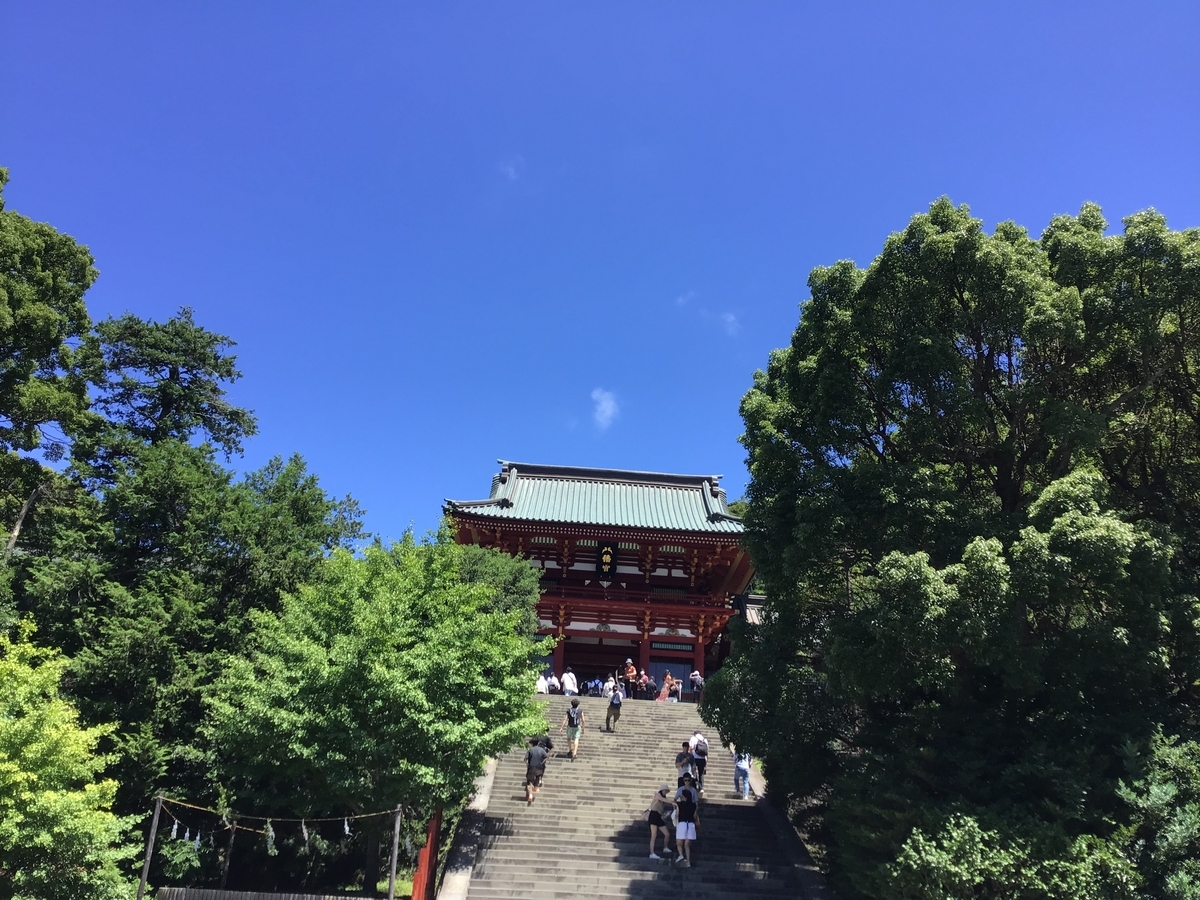

▼鶴岡八幡宮。源頼朝により造営された鎌倉の象徴のひとつで、源氏、鎌倉武士の守護神として、11世紀後半に創建した。

▼鎌倉大仏。台風や津波などの災害によって倒壊し、室町時代に現在のような露坐になった。仏像として鎌倉で唯一の国宝に指定されている。

今回は2月に送られてきたJRE優待割引券を利用した鎌倉旅であったが、冬にキュンパスを使って東北旅行をしたり、春は車で旅行をしてるうちに、8月までの有効期限が迫ってしまっていた。どこに行こうかと考えた結果、興味があった特急鎌倉に乗り、大河ドラマで人気上昇した鎌倉に行こうということになった。

JRE BANK優待割引券を使用した旅行は、昨年12月の仙台旅行以来2回目。過去記事でも紹介したが、JRE BANK優待割引券は、ネット銀行の口座開設をして、条件を満たせばJR東日本の全線で使える、4割引の優待券が受けられるJRE BANKの特典のひとつだ。このサービスを受けるためには、JRE POINT WEBサイトの事前登録を済ませ、JRE BANK(楽天銀行)口座との連携が必要になる。特典はこの他にも、どこかにビューーン2,000ポイント割引クーポンなどがもらえるサービスがある。

筆者が満たしている条件では、JRE BANK優待割引券が半年ごとに5枚づつ送られてくる。前回の仙台旅行は大宮駅−仙台駅間を往復4枚と片道1枚。家族3人での旅行だったが5枚しか使えないので片道1枚分は通常価格での購入になる。大宮駅−仙台駅間の片道の乗車券特急券は11,070円。優待券を使い4割引後6,640円で、4,430円も割引かれ5枚分で22,150円もお得になった。

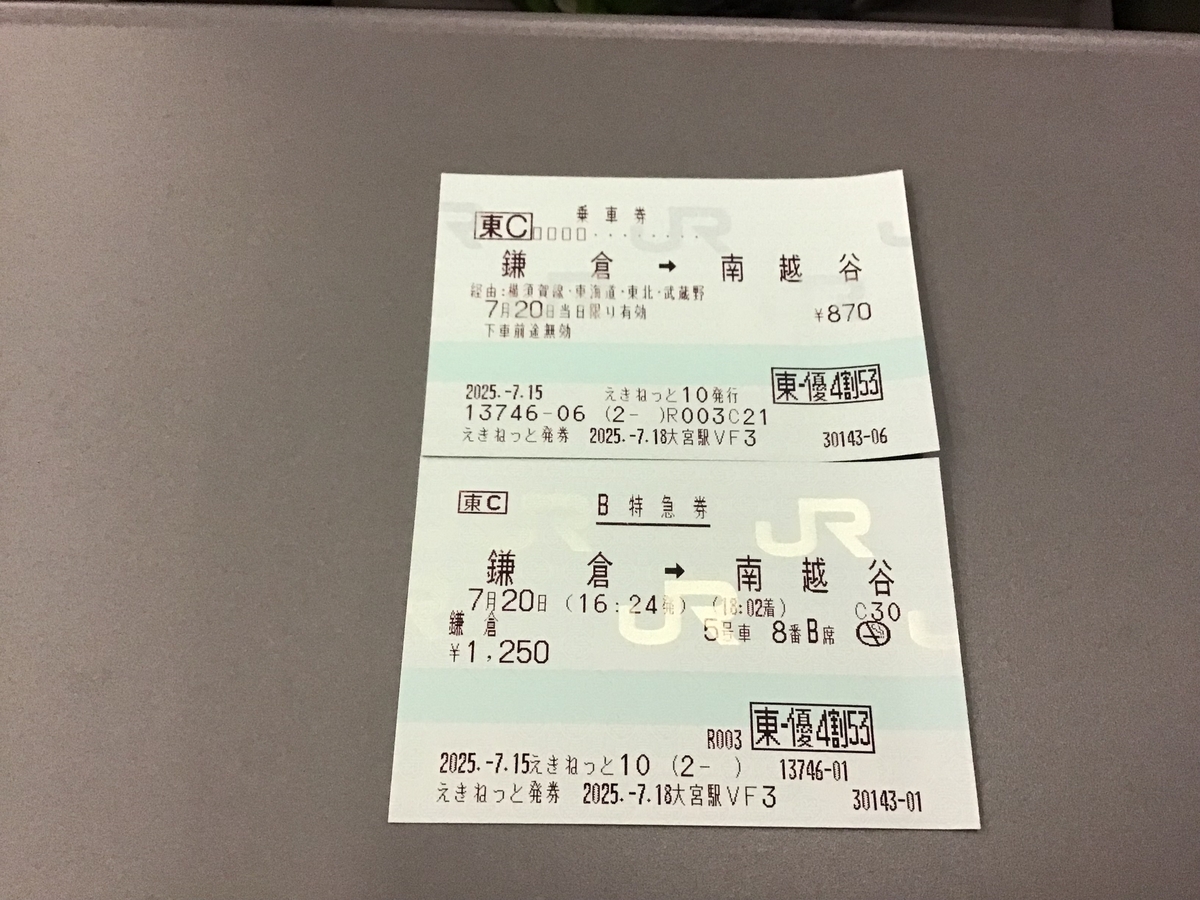

特急鎌倉は東武線乗換え駅の南越谷駅にも停車するので、南越谷駅−鎌倉駅の片道の乗車券と特急券が、セットで優待割引券1枚として使える。南越谷駅−鎌倉駅間の乗車券と特急券の合計は3,550円。4割引後2,120円。鎌倉まで特急列車利用で4,240円で往復できる。乗車時間が1時間40分くらいなので、酒を飲んで行くのもちょうどいい時間だ。

▼4割引になった乗車券と特急券。鎌倉駅–南越谷駅間が2,120円で特急列車に乗れる。

特急鎌倉の停車する駅は下記の通り。今回は鎌倉五山の円覚寺から参拝したいので北鎌倉駅を下車する駅とした。

【特急鎌倉停車駅】

南越谷駅7:55発

➡︎武蔵浦和駅

➡︎北朝霞駅

➡︎新秋津駅

➡︎西国分寺駅

➡︎横浜駅

➡︎北鎌倉駅

➡︎鎌倉駅09:36着

鎌倉駅16:24発

➡︎北鎌倉駅

➡︎横浜駅

➡︎西国分寺駅

➡︎新秋津駅

➡︎北朝霞駅

➡︎武蔵浦和駅

➡︎南越谷駅18:02着

▼特急鎌倉。吉川美南駅–鎌倉駅間を約1時間50分で結ぶ臨時特急列車。南越谷駅で撮影。

南越谷駅から乗車した特急鎌倉の車内は、最初ガラガラだったが途中駅で乗客があり西国分寺駅で席の半分くらいが埋まった。他の車両も同じくらいの乗客数で、在来線特急列車にしてはまあまあの人気か。

▼特急鎌倉の車内。全席指定席で席の半分くらいが埋まっている。その下の車内はグリーン席車両だ。

最初の下車駅は北鎌倉駅。ここから円覚寺➡建長寺➡鶴岡八幡宮➡小町通りを歩き鎌倉駅。鎌倉駅でランチを食べ➡鎌倉大仏殿高徳院➡長谷寺➡極楽寺というコースを計画した。

駅周辺は緑が多く日陰は涼しく、さわやかな空気が流れている。

最初に参拝するのは北鎌倉駅前に鎮座する円覚寺。鎌倉五山第二位の臨済宗円覚寺派の大本山で1282年の開創。開山は中国より渡来の佛光国師無学祖元。開基は鎌倉幕府の執権北条時宗。

▼円覚寺。北条時宗が弘安4年再度の蒙古の来襲を撃滅した翌5年、戦死者霊を弔うため、宋の高僧無学祖元[むがくそげん]を招いて創建した。

拝観料は大人500円。境内には史跡が多く保存されているようなので入ってみる。

▼円覚寺の総門。山号である瑞鹿山(ずいろくさん)(めでたい鹿のおやま)の額が掲げられている。

山門は三解脱門を象徴すると言われ、諸々の煩悩を取り払う門とされる。山門を通って娑婆世界を断ち切り、清浄な気持ちで佛殿の本尊さまを、お参りしなければならないとされている。

▼山門。天明年間、中興の誠拙禅師が再建。

佛殿は大光明宝殿とも呼ばれ、大正12年の大地震で倒壊後、昭和39年3月再建。唐様禅宗様式の鉄筋コンクリート造り。本尊は宝冠釈迦如来。禅宗様式七堂伽藍の中心の建物。

▼円覚寺の本尊様を祀っている建物。関東大震災で倒壊したが昭和39年に再建した。

本尊さまは冠を被っており、宝冠釈迦如来と呼ばれ、華厳の盧遮那仏とも称される。1282年佛殿開堂の際に安置されたが、1563年の大火で焼失し顔のみが救出された。その時に本尊さまの両脇に梵天、帝釈天が祀られた。

選佛場は佛様を選び出すという意味で、修行僧の座禅道場のことを言う。創建時代の座禅道場は、建武二年の境内絵図に山門と佛殿の間の左側に、裳階つきの大建築として描かれているが、永禄6年12月の大火で焼失した。1699年同じ位置に現在の選佛場が建立された。

坐禅道場は正続院に移り現在の選佛場には、南北朝時代の薬師如来が祀られている。平成15年より円覚寺百観音堂場の一番として、大慈大悲観世音菩薩が安置されている。

この鳥居をくぐり、階段を上った先に国宝洪鐘がある。鎌倉時代を代表する梵鐘である。

1301年に北条貞時が国家安泰を祈って鋳造。寄進した時の住持は西潤子曇、鎌倉第一の大鏡で国宝に指定されている。物部国光の作で、形が雄大でありながら細部にまで緻密な神経がゆき渡り、技法も洗練されている。

▼洪鐘(梵鐘)北条貞時が2,500人の善男全女、当山250人の僧衆の合力により鋳造。

執権北条貞時が7日7夜江ノ島弁財天に参籠し天下泰平、万民和楽を祈り霊夢を感じて大鐘を鋳造し、当山に奉納した。あわせて弁天堂を建立し、弁才天を祀り当山の鎮守とした。

洪鐘のある高台からは、北鎌倉の風景が望め、運が良ければ富士山も見ることができる。中央からやや右側の、雲の塊のあたりに富士山の山頂部分が見られた。