2025年10月19日更新。

この記事は最新の情報をお届けするため定期的に更新しています。

ブログ管理者アッキーです。訪問ありがとうございます\(^o^)/

今回は以前鎌倉巡りをした時の記事「鎌倉殿の13人名所巡り 特急鎌倉で日帰り旅行」で、紹介しきれなかった鎌倉の寺院を、画像で詳しく紹介したいと思います。画像や説明など重複しますがご了承下さい。

鎌倉観光はこちらの公式ガイドをご覧下さい🔽

武家社会が誕生した鎌倉時代。かつて、鎌倉の地は鎌倉時代に源頼朝が幕府を開き、国の中心地として発展した。また宗教の変革もあり鎌倉時代末期、北条氏により導入された鎌倉五山、建長寺、円覚寺、寿福寺、浄智寺、浄妙寺を始めとした多くの寺院が開かれた。山と海に囲まれた自然豊かな環境の中に、鶴ケ岡八幡宮や鎌倉大仏がある高徳院、長谷寺など有名な社寺が点在する歴史ある観光名所だ。

以前NHK大河ドラマ鎌倉殿が放送され、一気に人気となった。鎌倉殿とは、幕府の将軍のことで、鎌倉幕府の歴代将軍を指す敬称と言われているが、もともとは鎌倉幕府を開いた初代将軍・源頼朝の別称であった。そして鎌倉殿の13人とは、二代将軍・頼家を支えた有力な御家人を指し、北条氏のもと合議制で政治を進めようとする、13人の古参の家臣団のことだ。大河ドラマ放映後は鶴岡八幡宮他、鎌倉殿ゆかりの地は多くの人出で賑わっている。

また鎌倉は「スラムダンク」の舞台で、聖地として知られる江ノ電の駅も、今やあふれんばかりの客でいっぱいだ。アニメに登場した踏切りでも、道路の真ん中で撮影しようという迷惑な観光客がいる。外国人を含め観光客が集中し、地域住民の生活に影響が出る、オーバーツーリズムも問題になったり、大変な人出となっている。

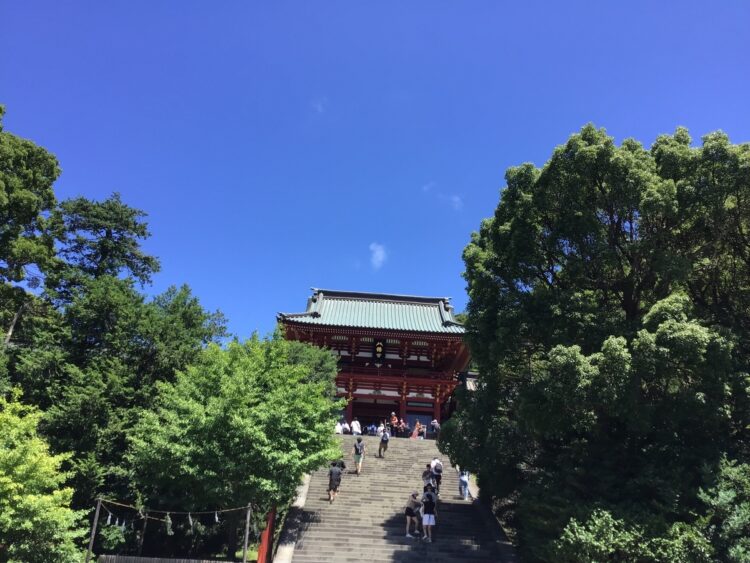

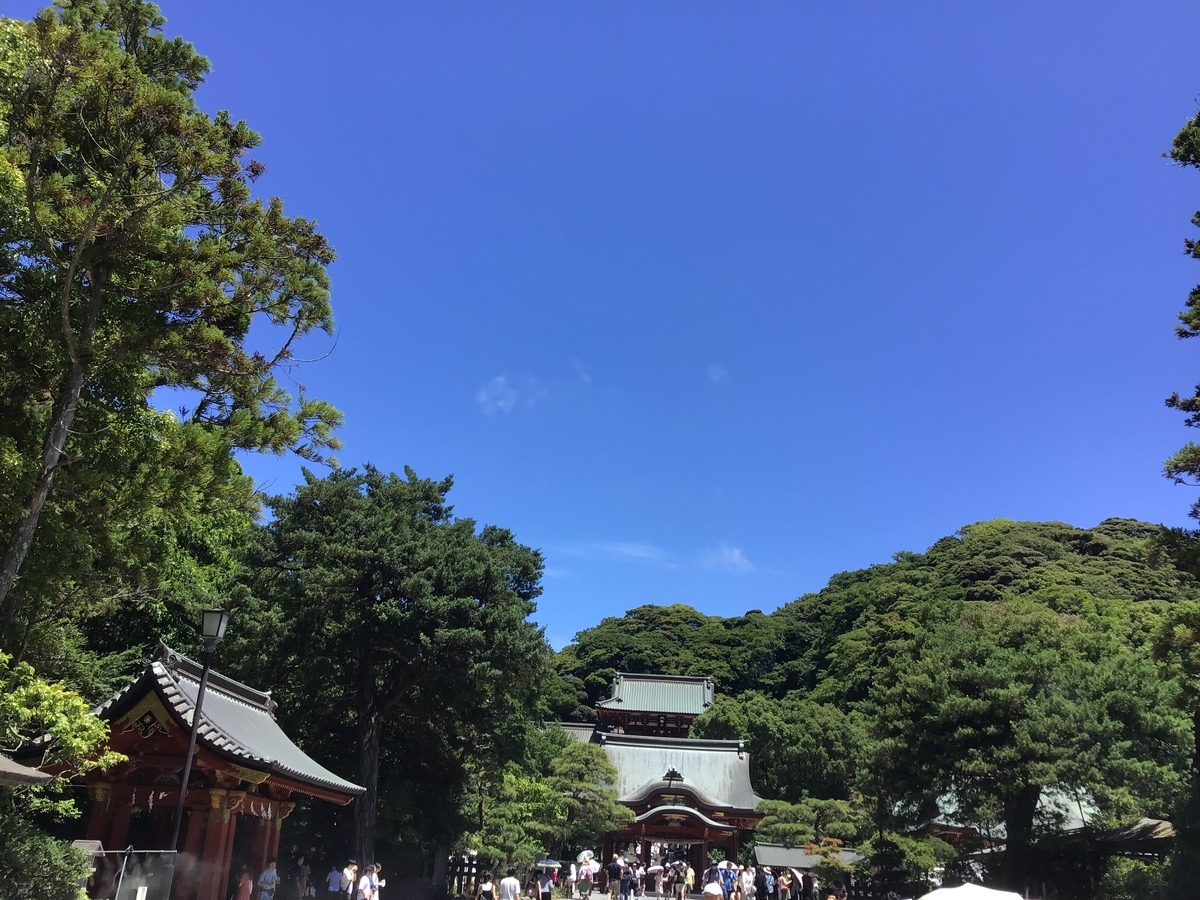

▼鶴岡八幡宮。鎌倉殿13人のゆかりの地も多くの参拝客で賑わっていた。

▼鎌倉駅。江ノ電に乗車する人たちで大混雑。乗るのに30分待ち。

▼小町通り。鎌倉を代表する老舗の商店街が並ぶ通りも、1日中多くの人で賑わう。

北鎌倉駅前には鎌倉街道を中心に数多くの名高いお寺があるエリア。日本初の禅宗として創建された建長寺、国宝の舎利殿や洪鐘など見どころが多い円覚寺 。長い石段や鐘楼門、仏殿、書院など趣深い浄智寺など、寺院の寺格を定めた鎌倉五山の寺が3つある。そこでまずは北鎌倉駅で下車して、鎌倉駅まで歩くコースを選んだ。

最初に参拝するのは北鎌倉駅前に鎮座する円覚寺。鎌倉五山第二位の臨済宗円覚寺派の大本山で1282年の開創。開山は中国より渡来の佛光国師無学祖元。開基は鎌倉幕府の執権北条時宗。

▼円覚寺。北条時宗が弘安4年再度の蒙古の来襲を撃滅した翌5年、戦死者霊を弔うため、宋の高僧無学祖元[むがくそげん]を招いて創建した。

拝観料は大人500円。境内には史跡が多く保存されているようなので入ってみる。

▼円覚寺の総門。山号である瑞鹿山(ずいろくさん)(めでたい鹿のおやま)の額が掲げられている。

山門は三解脱門を象徴すると言われ、諸々の煩悩を取り払う門とされる。山門を通って娑婆世界を断ち切り、清浄な気持ちで佛殿の本尊さまを、お参りしなければならないとされている。

▼山門。天明年間、中興の誠拙禅師が再建。

上部の梁には彫刻が施されている。

山門の上には階段があり、十一面観音など仏像が安置されているようだ。

佛殿は大光明宝殿とも呼ばれ、大正12年の大地震で倒壊後、昭和39年3月再建。唐様禅宗様式の鉄筋コンクリート造り。本尊は宝冠釈迦如来。禅宗様式七堂伽藍の中心の建物。

▼円覚寺の本尊様を祀っている建物。関東大震災で倒壊したが昭和39年に再建した。

本尊さまは冠を被っており、宝冠釈迦如来と呼ばれ、華厳の盧遮那仏とも称される。1282年佛殿開堂の際に安置されたが、1563年の大火で焼失し顔のみが救出された。その時に本尊さまの両脇に梵天、帝釈天が祀られた。

▼宝冠釈迦如来。開山毎歳忌、達磨忌、臨済忌、祝聖などの調経や毎朝の暁天坐禅がここで行われている。

▼無学祖元禅師坐像。鎌倉時代に円覚寺を開山した無学祖元の肖像彫刻で、重要文化財に指定されている。

天井には白龍が描かれている。前田青邨(まえだせいそん)監修、守屋多々志揮毫作《白龍の図》

選佛場は佛様を選び出すという意味で、修行僧の座禅道場のことを言う。創建時代の座禅道場は、建武二年の境内絵図に山門と佛殿の間の左側に、裳階つきの大建築として描かれているが、永禄6年12月の大火で焼失した。1699年同じ位置に現在の選佛場が建立された。

坐禅道場は正続院に移り現在の選佛場には、南北朝時代の薬師如来が祀られている。平成15年より円覚寺百観音堂場の一番として、大慈大悲観世音菩薩が安置されている。

▼方丈。本来は住職が居住する所であったが、現在は本山行事の中心的な場所となっている。

中を公開しているので入ってみる。

建物の中は大きな部屋がいくつかに区切られており、大書院、小書院といった部屋が配置され、典座と言われる禅宗寺院の台所も設けられている。

書院には国の重要文化財、五百羅漢の描かれた大きな掛け軸が展示されている。左の掛け軸に描かれているのは、亡魂救済と言われ、曲ろくに座して前机の儀文を読誦する羅漢を中心に、亡魂供養の法会が行われている。木陰には亡者たちが姿を現す、戦いの神である阿修羅や鬼、甲冑姿の武者の姿も見えるため、戦没者を供養しているようだ。

この仏画は仏涅槃といい仏教の祖である釈迦の入滅を意味する。大般涅槃経などにもとづいて絵画化された図を涅槃図と言い、釈迦の命日とされる2月15日に行われる涅槃会の本尊として用いられた。

▼仏涅槃図。釈尊の臨終を描いた仏画。

円覚寺方丈前にある百観音は、718年徳道上人が開設した西国三十三観音霊場と、鎌倉時代、観音信仰に篤かった源頼朝が開いた、坂東三十三観音霊場と、その後にできた秩父三十四観音霊場の総称とされている。

▼百観音霊場。円覚寺の百観音を結願書として、円覚寺派の寺院に百観音巡礼の札所が開設された。