この鳥居をくぐり、階段を上った先に国宝である洪鐘がある。鎌倉時代を代表する梵鐘である。

洪鐘を登る階段には風鈴が吊るされている。

上から下を見た風景。

洪鐘のある高台からは、北鎌倉の風景が望め運が良ければ富士山も見ることができる。中央からやや右側の、雲の塊のあたりに富士山の山頂部分が見られた。

▼円覚寺弁天堂。霊験あらかたに祈願すれば必ず感応を蒙むと言われている。

執権北条貞時が、7日7夜江ノ島弁財天に参籠し天下泰平、万民和楽を祈り霊夢を感じて大鐘を鋳造し、当山に奉納した。あわせて弁天堂を建立し、弁才天を祀り当山の鎮守とした。

1301年に北条貞時が国家安泰を祈って鋳造。寄進した時の住持は西潤子曇、鎌倉第一の大鏡で国宝に指定されている。物部国光の作で、形が雄大でありながら細部にまで緻密な神経がゆき渡り、技法も洗練されている。

▼洪鐘(梵鐘)北条貞時が2,500人の善男全女、当山250人の僧衆の合力により鋳造。

洪鐘を見た後、円覚寺から次は鎌倉五山第一位の建長寺を訪れる。建長寺までは歩いても15分ほどの距離である。

建長寺は臨済宗建長寺派の大本山で、日本初の本格的禅寺。鎌倉時代禅によって国の興隆をはかるため、北条時頼の発願により、中国の禅僧・大覚禅師(蘭渓道隆)を開山として創建された。国の重要文化財に指定されている、総門・三門・仏殿・法堂などの主要な建物がほぼ直線上にならび、左右対称の伽藍配置になっている。

▼建長寺。鎌倉五山第一位に列せられ、鎌倉の中でも有数の規模を誇る大寺院。

この総門は江戸時代、1783年に京都•般舟三味院で建立されたものを、昭和15年に移築されたもの

総門をくぐるとその先には山門があり、さらにその先に仏殿がある。

梵鐘は、1255年関東の鋳物師の筆頭だった、物部重光によって鋳造されたもの。建長寺を創建した北条時頼が当主となり、開山の蘭渓道隆が銘文を撰した梵鐘で、建長寺創建から残る貴重な遺物である。

建長寺の本尊・地蔵菩薩(天国から地獄に至るまで、すべての生物を救い、成仏させると誓う菩薩)を安置。北条時頼と蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)の、迷いの中から救い悟りを得るという願いが込められている。

▼建長寺仏殿。1647年港区増上寺の、徳川二代将軍秀忠夫人の霊廟が移築されたもの。

唐門。起伏のある屋根は、中央部が高く両端が湾曲しているのが特徴で、唐破風と呼ばれる。16世紀後半の日本の屋根の建築様式で作られた、漆塗りの四つの脚がある門。国の重要文化財。

建長寺を拝観後、鶴岡八幡宮へ行く。場所は近くにあり歩いて7分くらい。この道路は鎌倉横浜線といい鎌倉駅方面へ延びる県道。

鶴岡八幡宮は1063年に源頼義が、京都の石清水八幡宮を鎌倉由比郷鶴岡の地に歓請して、お祀りしたのが始まり。鎌倉幕府、初代将軍源頼朝により、現在地に造営された。1191年には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整えられた。本殿は代表的な江戸建築で、国の重要文化財に指定されている。

鶴岡八幡宮の三の鳥居は、1668年徳川四代将軍家綱によって寄進されたが、1923年の関東大震災で倒壊してしまい、現在の鳥居は鉄筋コンクリート造りで再建された。

▼鶴岡八幡宮三の鳥居。鶴岡八幡宮の入口に位置する大鳥居は、由比ヶ浜から続く若宮大路の段葛がここで終わる。

鶴岡八幡宮の太鼓橋は、1182年に源平池が造営されたときに架けられたものと言われている。

▼太鼓橋。左側(西側)の池は平家池で、右側(東側)が源氏池。

▼源氏池。東の池には三島を配し三は産なりと祝い、西には死を象徴する四島を造った。

妻政子は平家滅亡の悲願をするも中々叶わず、1182年に境内の東の池に、縁起の良い三島を配した源氏池を、西の池には死を連想させる四島を造り平家滅亡を祈った。それがこの源平池と呼ばれる池である。

▼源平池。1182年北条政子の命により、弦巻田と呼ばれていた水田に池を掘らせ平家滅亡を祈ったと伝えられている。

旗上弁天社は、1180年源頼朝は伊豆国に源氏再興の旗を上げ、石橋山の戦いに敗れて房総に転じ、鎌倉に移るや直ちに鶴岡八幡宮を創建し、居館を定めて平家討伐の本拠地にした。

北条政子が頼朝の武運長久・平家打倒を祈願して創建した弁天社で、夫婦円満、良縁、安産祈願にご利益があるとされる。

▼旗上弁天社。東の池の中の島に辨財天社を祀った。明治初期に除かれたが昭和59年、江戸末期文政年間の古図に基づき社殿が復元された。

社殿の裏側に政子石という陰陽石が置かれている。北条政子が妊娠した際に、源頼朝が安産祈願をした石と伝えられている。

太鼓橋を過ぎ参道を歩いていくと舞殿や本宮が見えてくる。

更に歩いていくと舞殿の手前に手水舎がある。季節の花々が浮かぶ花手水が人気のようだ。

舞殿は、鎌倉大火後の1193年に新造された。中央部が高く両端がそり曲がった唐破風の入母屋造りの建物。下拝殿とも呼ばれ、神社での祭りや儀式のほか、各種行事が行われている。

▼舞殿。静御前が義経を慕い、心をこめて舞った若宮廻廊跡に建つ由緒ある建物。

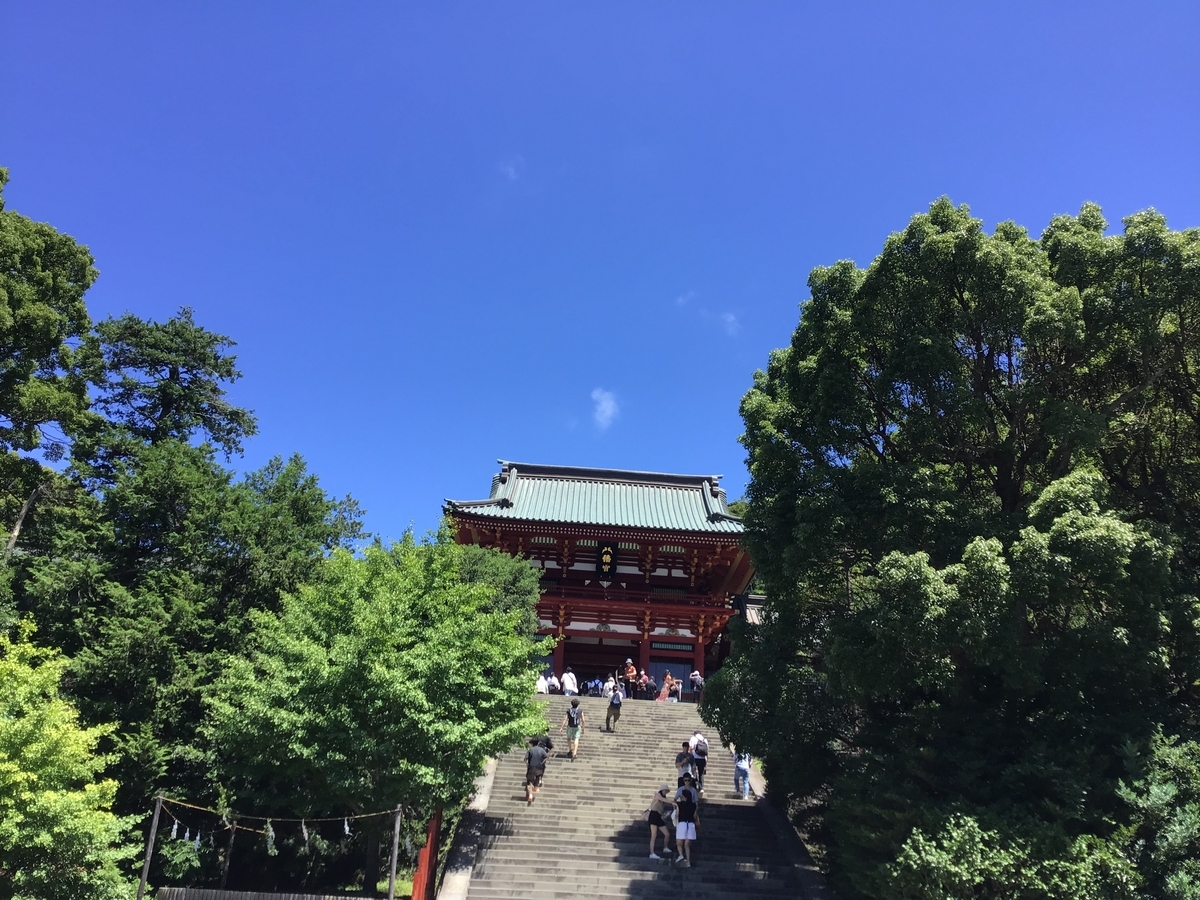

鶴岡八幡宮の大石段は、鎌倉の象徴的な場所の一つ。本殿へと続く長い階段で、1219年三代将軍源実朝は、神拝を終え退出したところを公暁に、暗殺された場所として知られている。

▼鶴岡八幡宮本殿。鎌倉幕府を築いた源頼朝が1180年に現在の場所に移し社を構え、源氏の守り神として創建した。

丸山稲荷社のある赤い鳥居が連なる。蛭子能収さんが奉納した鳥居が建っている。