2025年11月22日更新。

この記事は最新の情報をお届けするため定期的に更新しています。

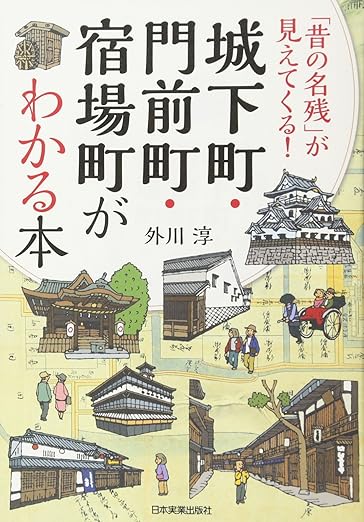

宿場町や城下町の町並みが

わかり風情が感じられる本

ご注文は下記をクリック🔽

Amazon

こんにちはブログ管理者アッキーです。訪問ありがとうございます\(^o^)/

今回は歴史ときめく町並み探訪第3弾大内宿です。以前南会津と日光への観光をした時に旅行記で、大内宿も記事にしましたが、画像を載せきれなかったので改めて大内宿の紹介ということで記事にさせていただきます。

▼大内宿。会津若松と日光今市を結ぶ南山通りの宿駅である。

大内宿は江戸時代の宿駅制度の中で、宿場町の面影を残し、宿場としては中山道にある妻籠宿・奈良井宿についで3番目に、国の重要伝統的建造物群保存地区選定を受けた。南山通りは会津藩が江戸時代初期に会津と江戸を結ぶ幹線道路の一つとして整備したもので、廻米などの物資の輸送で栄え、会津藩主も参勤交代の際にこの道を利用するなど重要な街道であった。この先は会津若松方面に抜ける道。

大内は江戸時代会津と関東を結ぶ下野街道にある宿場で、旅人や商人など多くの往来があり発展した。しかし五街道ほどの整備は進まず、徳川幕府が幹線や、諸街道に対し支線といった意味合いで、脇往還や脇道として整備された

大内宿観光案内所があり、ここにはカタログやガイドが揃っている。

大内宿周辺の散策路案内板も設置されている。

右側に大内宿があり、会津若松方面。左側は会津田島や湯野上温泉方面。大内宿は江戸時代に日光今市と、会津若松の道を結ぶ重要な宿場町であった。

大内宿が宿駅として整備されたのは17世紀中頃と推定され本陣・脇本陣が置かれた。

大内は若松には16.5km、田島には20kmの距離があり、当時の1日の旅の行程は35km前後であるといったことから、大内宿は中宿にあたり昼食のための休憩の宿場であった。

この地区の町並みの特徴は、寄棟造りの建物が道路と直角に整然と並ばられていることである。

道路の中央には溝が設けられ、宿場の用水路として利用されたが、明治19年になって埋め立てられ、道路の両側に測溝が掘られ、洗い場を設けた。旅人が足を洗ったり、馬に水を与えたり、住人の洗濯の場であったりする重要な生活用水だ。

このくぼみが洗濯などの洗い場であったと思われる。

ほとんど1階平屋建てであるが、2階の建物は宿泊所だったと思われる。

江戸時代の面影そのままに茅葺屋根の民家が並ぶ。